在环境和生物学领域,已经深入研究了宏观塑料和微塑料,但关于直径小于1μm纳米塑料的信息有限。这种颗粒可以跨越生物边界,包括血脑屏障,造成比微塑料更大的健康风险。除了仅仅检测这些颗粒外,了解纳米塑料大小分布、数量和大小限制,对于评估对全球生态系统和人类健康的影响,至关重要。

近日,德国斯图加特大学D. Ludescher,M. Hentschel等在Nature Photonics上发文,利用米氏空隙谐振Mie void resonances,建立了一种纳米塑料检测和尺寸测量的光筛))Optical sieve。

该光学筛由不同直径的光学共振空隙阵列组成,这些空隙同时用作过滤和分选元件以及全光学报告器,仅需要光学显微镜和具有RGB传感器的标准照相机,并结合比色分析。使用塑料颗粒质量浓度为150μgml−1合成真实样品,评估了该系统。

因此,这种方法,通过观察不同颜色变化来提供关于数量、大小和大小分布的统计信息,克服了对扫描电子显微镜等先进技术的需求。所提出的方法,

Optical sieve for nanoplastic detection, sizing and counting.

用于纳米塑料检测、分级和计数的光学筛。

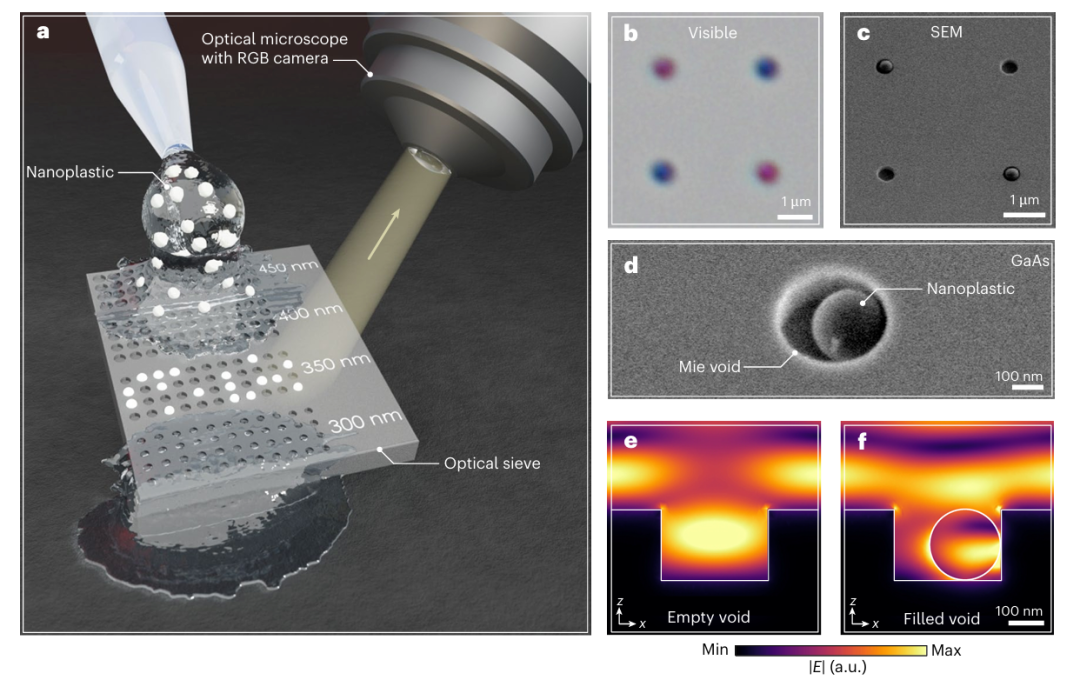

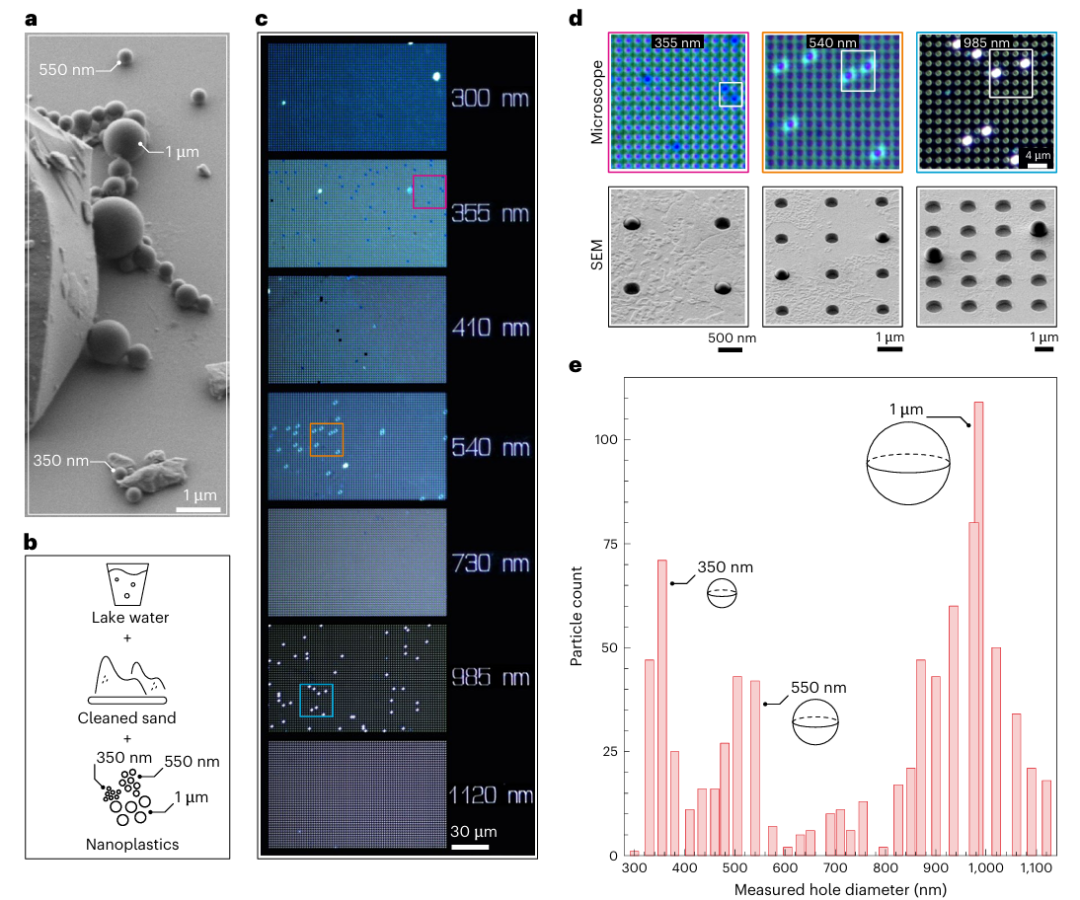

图1: 光学筛的纳米塑料检测。

(注:在布满不同大小凹坑的平板(就像鸡蛋托),将一堆混合的弹珠滚过这个平板:

- 物理筛选:小弹珠会落入小坑,大弹珠会落入大坑。晃动的平板(清洗过程)会把没放对的弹珠抖掉。

- 光学报告:每个坑底都有一个LED灯。空坑发蓝光。一旦有弹珠落入坑中,就会压住一个开关,让这个坑的LED灯变成红光。

你只需要从上方看一眼平板的颜色,就能立刻知道哪些坑里有弹珠(检测),以及是哪些尺寸的坑被占用了(尺寸分析)。这个“智能蛋托”就是光学筛的一个完美类比。

Mie Void Resonance 就像一个微型的“光学笼子”,不仅能通过尺寸筛选捕获特定大小的颗粒,还能通过自身颜色的变化“报告”它抓住了什么。这使得它成为一种非常强大且简单的光学传感和检测工具。

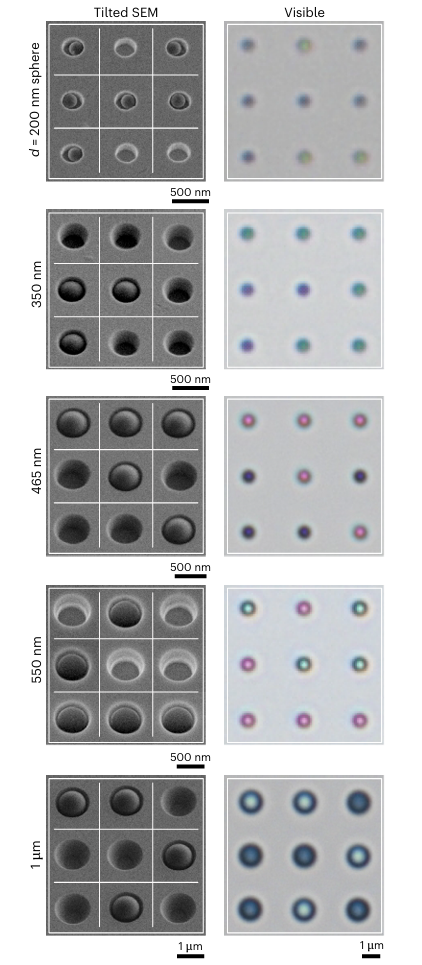

图2: 单个塑料颗粒引起的颜色变化。

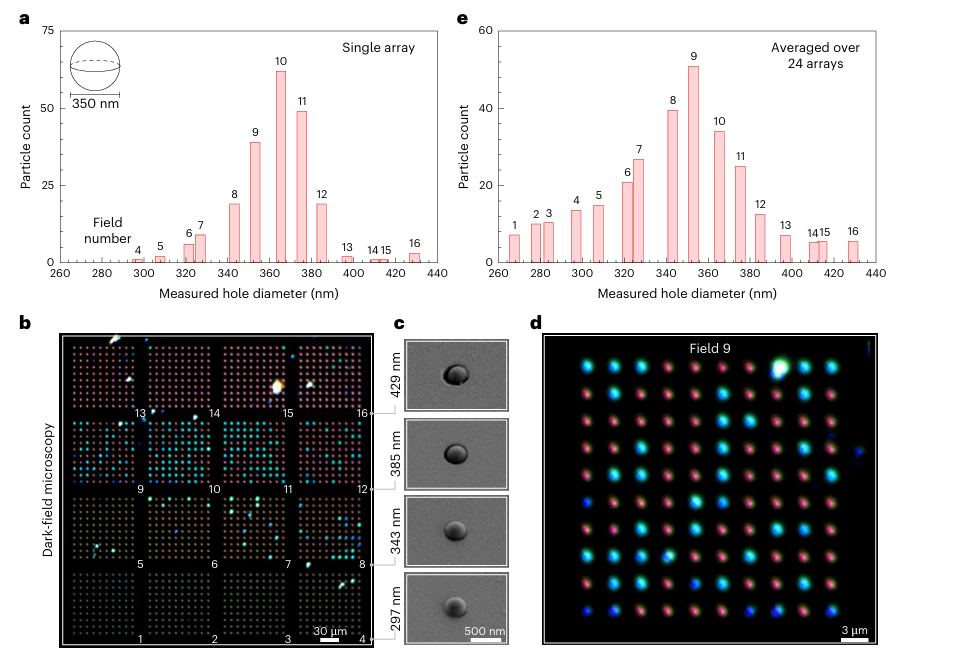

图3: 纳米塑料颗粒尺寸。

图4: 纳米颗粒计数的比色分析。

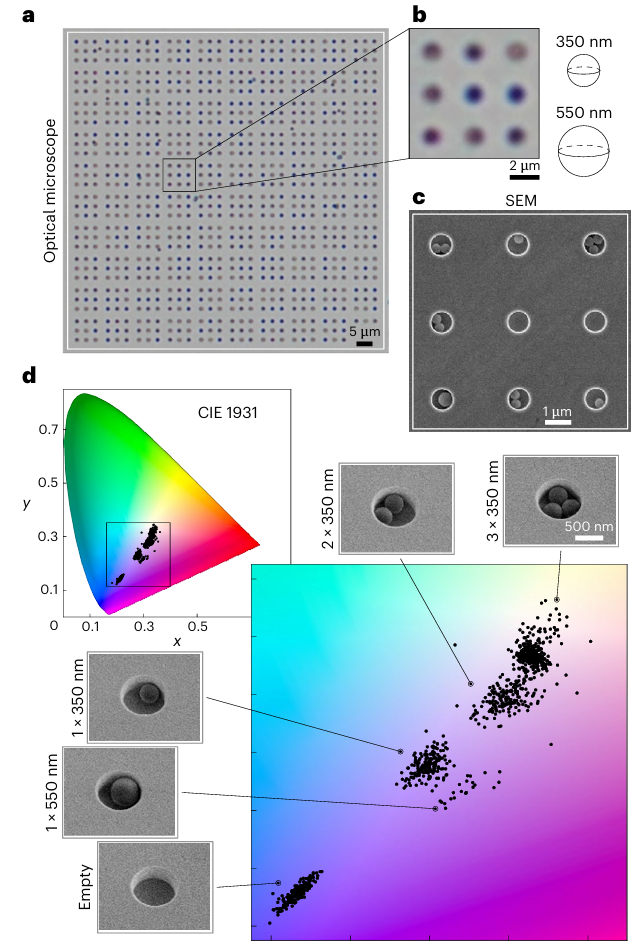

图5:在合成的真实样品中,检测纳米塑料颗粒。

该项研究,基于Mie空洞共振的光学筛技术,用于纳米塑料的检测、粒径分析与计数。该技术通过在砷化镓(GaAs)基底上制备不同尺寸的微孔阵列,利用范德华力捕获纳米塑料颗粒,并通过颜色变化实现光学识别。仅需普通光学显微镜与RGB相机即可完成检测,无需复杂仪器。实验表明,该方法可检测低至200 nm的聚苯乙烯颗粒,并在模拟真实环境样品中成功区分不同粒径的纳米塑料。这一技术为环境与生物样本中纳米塑料的快速、低成本监测提供了新途径。

- 基底:砷化镓(GaAs)

- 纳米塑料:聚苯乙烯(Polystyrene)微球(200 nm–1 μm)

文献链接:

Ludescher, D., Wesemann, L., Schwab, J. et al. Optical sieve for nanoplastic detection, sizing and counting. Nat. Photon. (2025).

https://doi.org/10.1038/s41566-025-01733-x

本文译自Nature。

来源:今日新材料