昆士兰大学王连洲院士团队ACS Nano,揭示钙钛矿纳米晶中的孪晶缺陷,尺寸调控可“对症下药”。

有机-无机杂化钙钛矿材料凭借其卓越的光电特性和低成本制备优势,在过去十年中已成为光伏领域的“超级明星”。长期以来,钙钛矿被认为具有优异的“缺陷容忍性”,即在存在一定结构缺陷的情况下仍能保持高性能。然而,近期的研究开始挑战这一观点,越来越多的证据表明,晶体内部的缺陷,特别是面缺陷,可能是限制其光电转换效率和长期稳定性的“隐形杀手”。但由于钙钛矿材料在光照和电子束下极其脆弱,使用透射电子显微镜(TEM)等高精度手段在原子尺度上直接观察这些缺陷的真实结构,并将其与器件的宏观性能精确关联起来,一直是该领域一项极具挑战性的任务。

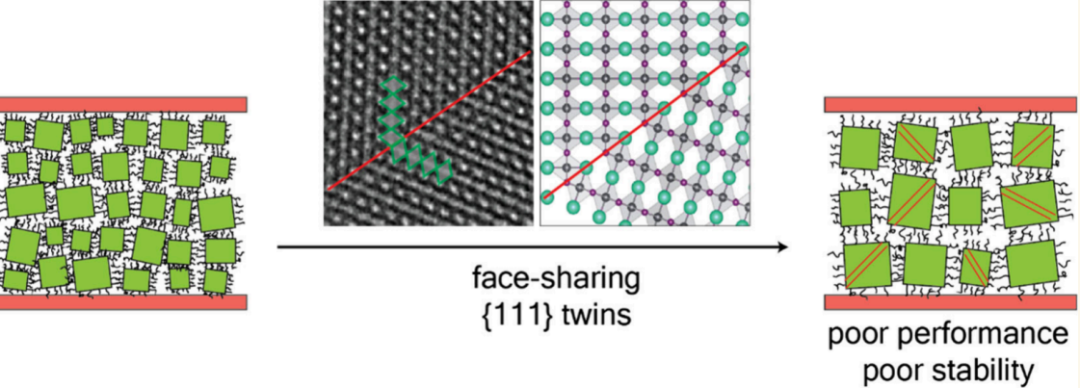

在这项研究中,研究人员利用超低剂量电子显微镜技术,对一直被认为是“完美单晶”的Cs₁₋ₓFAₓPbI₃钙钛矿纳米晶(PNCs)进行了原子级结构解析。他们首次惊奇地发现,这些纳米晶内部普遍存在一种面心共享的“孪晶”缺陷。通过对大量纳米晶的统计分析,研究团队揭示了一个关键规律:孪晶缺陷的出现概率与纳米晶的尺寸正相关,尺寸越大,缺陷越多,当尺寸超过15纳米后,缺陷比例急剧上升。基于这一发现,他们巧妙地通过尺寸筛选的方法,制备了四组具有不同孪晶缺陷密度的纳米晶薄膜,并构建了太阳能电池器件。实验结果明确显示,尺寸较小、缺陷较少的纳米晶器件表现出更高的光电转换效率、更长的载流子寿命和更优异的运行稳定性,从而直接证实了这种孪晶缺陷对光伏性能的有害影响。

本研究不仅首次在原子尺度上精确解析了钙钛矿纳米晶中面心共享孪晶缺陷的结构,更重要的是,它为理解这种缺陷为何有害提供了直接的结构性证据。研究发现,该孪晶界面的原子构型在局部等同于一层没有光活性的“死层”(δ相钙钛矿),这使其成为电荷复合的“陷阱”,从而降低器件效率。同时,该缺陷区域也是晶体的结构薄弱点,在光照或电子束辐照下,材料的降解会优先从这里开始,严重影响了器件的长期稳定性。这项工作从根本上颠覆了光活性钙钛矿纳米晶是完美单晶的传统认知,并清晰地指明了一条提升其性能和稳定性的有效途径:通过精细调控合成条件,将纳米晶的尺寸控制在临界阈值(约15纳米)以下,即可从源头上抑制这种有害孪晶缺陷的形成。这一发现为设计和制备高质量钙钛矿材料以实现更高效、更稳定的光电器件提供了关键的理论指导。

(来源:材料研究前沿)