2025年10月18日,

物理学家、诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士杨振宁在北京逝世,享年103岁。

杨振宁先生一生中多次来访浙大,用讲座和对谈,让科学精神与家国情怀跨越数十载,

融入浙江大学的历史脉络,留下智慧的回响。

改变物理学版图的科学家

杨振宁1922年生于安徽合肥。1938年,他考入西南联合大学,

在吴大猷等师者的引导下,逐步开始探索物理学的深处。

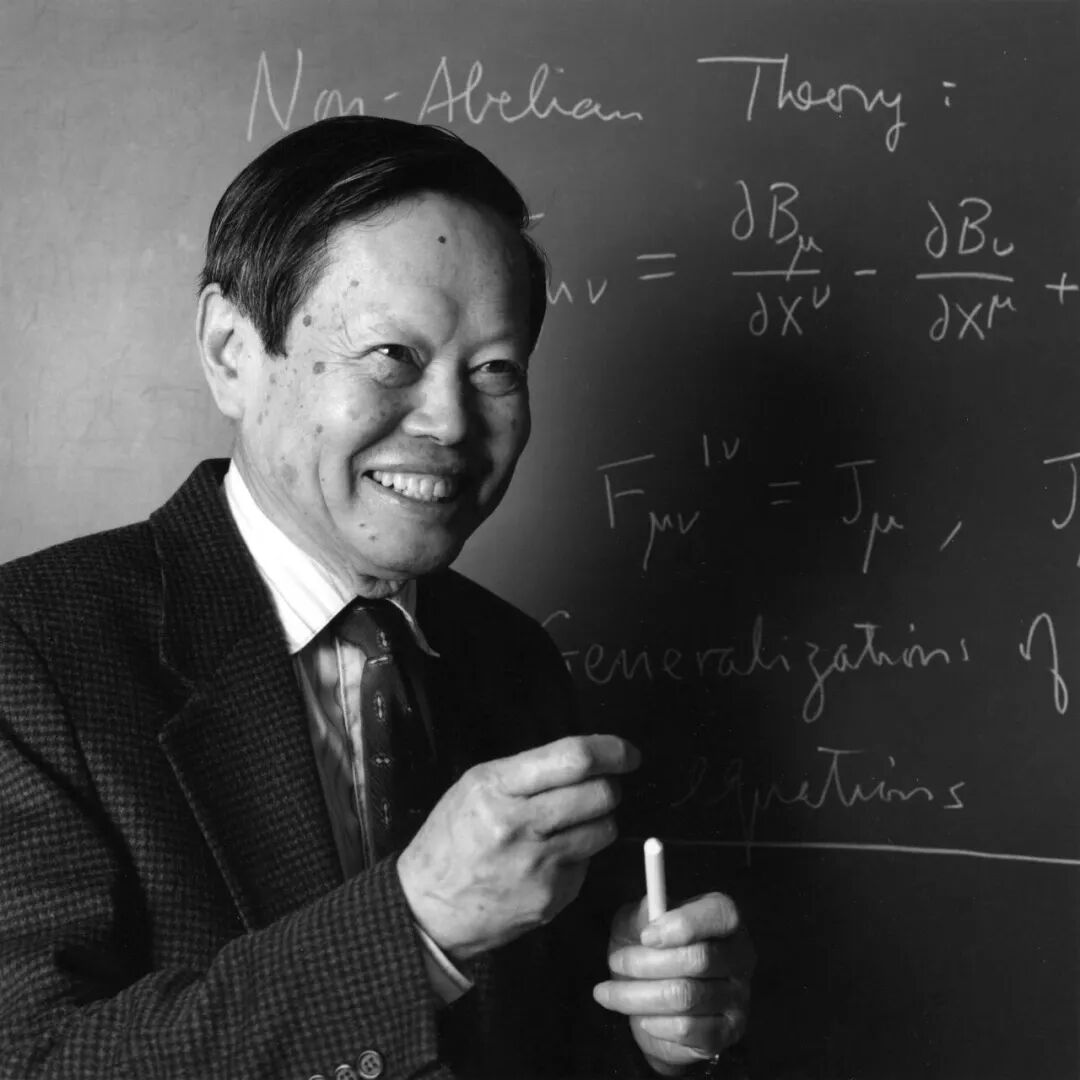

1954年,杨振宁与米尔斯提出“杨-米尔斯规范场论”,

奠定了后来粒子物理标准模型的基础,

被认为是现代物理学的基石之一。

1956年,杨振宁与李政道共同发表论文,

提出了在弱相互作用下宇称可以不守恒的思想,

并提出了可能的实验检验方案。

这个革命性的观念很快被吴健雄等人的实验证实。

杨振宁与李政道“因他们对宇称不守恒定律的深刻探索

以及由此带来的基本粒子领域的许多重要发现”,

获得1957年诺贝尔物理学奖,

共同成为最早获得诺贝尔奖的中国人。

1957年诺贝尔奖颁奖现场

(左一为杨振宁,左二为李政道)

1967年,杨振宁发现一维量子多体问题的关键方程式,

该方程式与巴克斯特于1972年提出的相关方程具有相同的基本数学结构,

被命名为“杨-巴克斯特方程”。这

开辟了统计物理和低维量子理论研究的新方向,

促成了量子群这一数学新领域的兴起。

杨振宁先生,

让中国人的名字第一次在诺贝尔物理学奖的史册上闪耀,

改变了中国和世界物理学发展的版图。

立德立言,学无止境

杨振宁曾多次到访浙江大学,开讲座、作报告,与浙大学子交流。

其中有几次交流,令人记忆深刻。

1997年,浙江大学博士生报告团成立,杨振宁先生受邀参加仪式,并为团队授旗。

1997年,杨振宁先生(左五)为浙大博士生报告团成立

授旗并合影

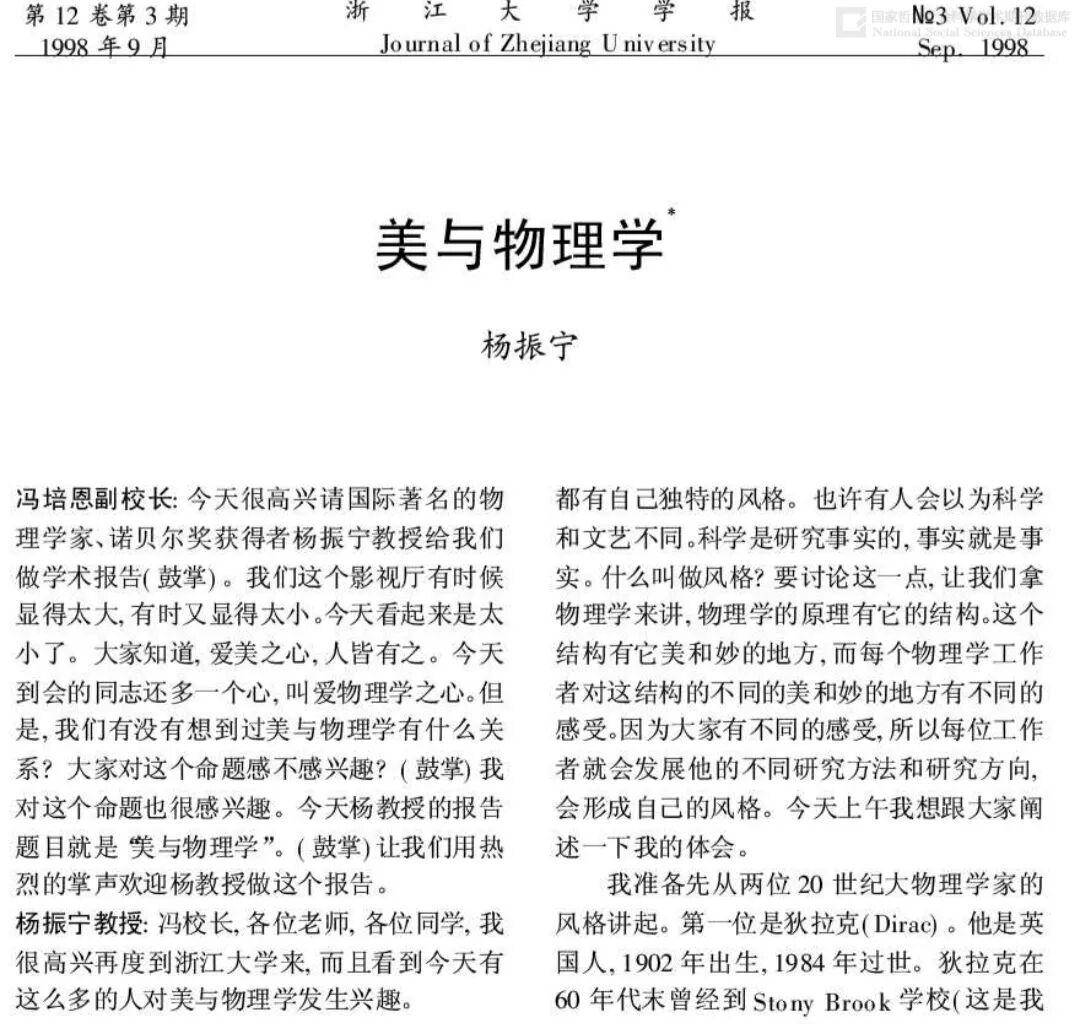

杨振宁先生曾在浙大玉泉校区作《美与物理学》的学术报告,

该报告内容被收录在1998年的《浙江大学学报》,他认为,

“方程式用了非常浓缩的语言把宇宙之间包罗万象的物理现象准确描述出来,

与诗有很类似的地方。”

2007年5月,杨振宁先生出席由浙江大学主办的环太平洋大学联盟第11次校长年会。

他在会上作为特邀嘉宾发表了题为《21世纪的科技》报告,

为与会者剖析未来科技发展的趋势与挑战。

会后,他走访了物理系实验室,与青年教师交流。

事实上,这已经是杨振宁第三次来到浙大了,

他感慨浙大日新月异的发展,

临别时,他说:

“第三次参访,发现许多新校舍、新人与新气象。相信以后十年还会有更多改进。”

2014年4月14日,93岁高龄的杨振宁先生站上浙大“理学大讲坛”,

带来题为《我的学习和研究经历》的专题讲座。

原本容纳400人的国际会议中心被500余名学子挤满。

先生精神矍铄,白发之下,目光依旧清亮。

在长达两个小时的演讲中,他几乎未饮一口水,声音洪亮,思维敏捷。

2014年4月14日,杨振宁在浙江大学演讲

他从初中时在图书馆偶然发现的《神秘的宇宙》一书讲起,

分享这本书如何点燃了他对物理学的终生热情。

他回忆自己早年“直觉和书本知识有冲突”的经历,

总结出八条治学心得:

1. 直觉和书本知识有冲突,是最好的学习机会;

2. 和同学讨论是极好的深入学习的机会;

3. 注重新现象、新方法,少注重书本上的知识;

4. 自己找理论题目;

5. 研究生找题目感到沮丧是极普遍的现象;

6. 兴趣—准备—突破;

7. 有好想法不要轻易放弃;

8. 要解决基本问题。

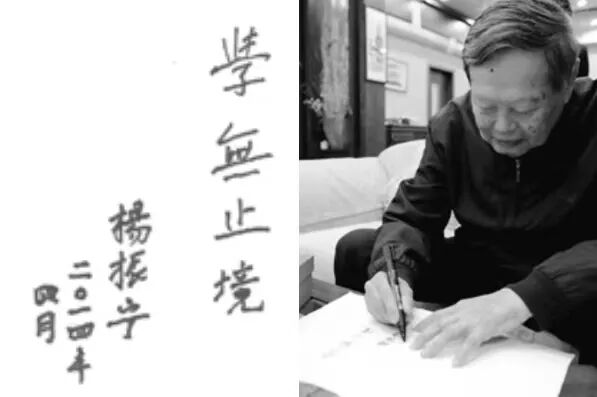

讲座后,他应邀为《钱江晚报》读者题字。

手持马克笔,他一笔一划写下“学无止境”。

杨振宁为钱江晚报读者题字

杨振宁先生曾强调“中国文化中立德、立功、立言的重要性”。

他以严谨砥砺同行,是为“立功”;

以鼓励启迪后辈,是为“立德”;

而他留下的科学思想与治学之道,则是永恒的“立言”。

归于根本,寸心自知

杨振宁先生对中国科学教育的贡献,远不止于个人的学术成就。

1971年,他回到阔别26年的祖国,

此后数十年间为促进中国科技交流和进步做了大量工作。

他曾建议中国应重视基础科学研究,

对恢复和加强中国的基础科学研究起到了重要作用;

他为中国重大科学工程和科教政策建言献策,

其远见影响了数代学人。

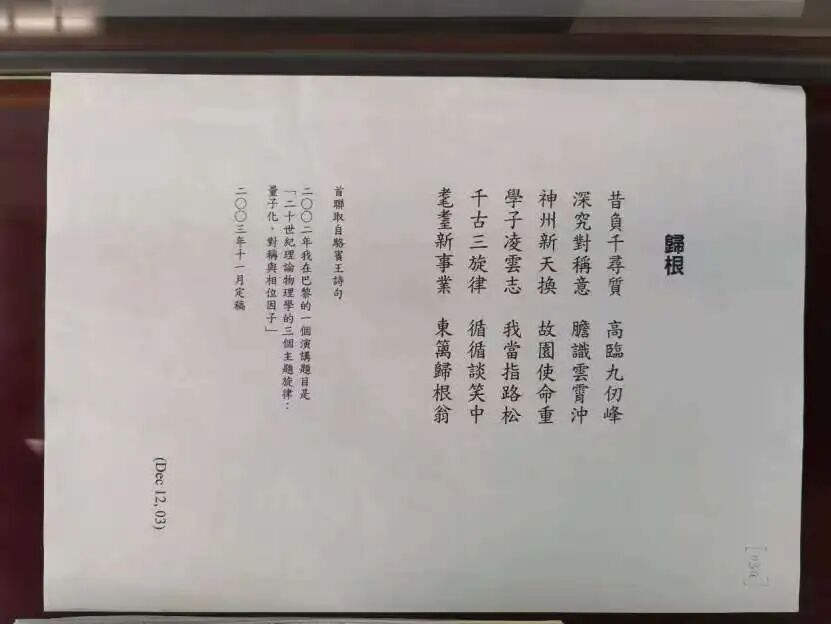

杨振宁曾说,自己的一生是一个圆,

“从一个地方开始,走了很远的地方,现在又回来了。”

这个圆,始于东方文化的浸润,途经西方科学的洗礼,

最终在耄耋之年,回归故土,落叶归根。

他将晚年的居所命名为“归根居”,并写下“学子凌云志,我当指路松”。

他最喜欢的诗句是杜甫的“文章千古事,得失寸心知”,这句诗亦是他的人生注脚。

科学的发现,如同不朽的文章,其真正的价值,不在于外界声名的喧嚣,而在于探索者内心对真理的认知与坚守。

与此相承的,是他的人生态度——“宁拙毋巧,宁朴毋华”。

他教导后辈,做学问要老老实实,从根本处下功夫,切莫投机取巧。

这种态度,与浙江大学“求是”的校训内在相通,不尚浮华,只问根本。

秋水已静,长天依旧。西子湖畔的风会记得,曾有一位老人在这里留下过智慧的回响;

求是园的岁月会记得,曾有一位大师在这里播下科学精神的种子。

先生虽逝,但他所研究的学问、所树立的风骨,仍为后来者,照亮探索真理之路。

先生千古,风范永存!

(来源:浙江大学微信公众号)