通过模板法、刺绣、编织和大理石纹理等技术进行表面图案装饰长期以来被应用于装饰艺术、文化表达和建筑。在这些技术中,模板法通过在带有切口的遮盖上涂抹颜料,可以在表面上可重复且精确地生成图案,在现代制造业中被广泛应用。在微制造领域,电路、流通道和化学图案通过光刻技术"绘制"在光刻胶遮盖上,分辨率达到数十至数百纳米,使得能够生产用于电子设备、存储器和能量转换的微型器件。这些遮盖采用自上而下的方式制作,限制了特征的进一步小型化,并且通常只能应用于平坦表面。

据此,伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)陈倩教授与密歇根大学Sharon C. Glotzer教授、宾夕法尼亚州立大学Kristen A. Fichthorn教授合作,报道了一种原子模板法来制备斑块状纳米颗粒(NPs),该方法利用表面吸附的亚单层碘化物作为遮盖,并将配体介接的聚合物接枝到未遮盖区域作为"颜料"。本文使用这种方法高产率地合成了超过20种不同类型的聚合物包覆纳米颗粒。聚合物标度理论和分子动力学(MD)模拟表明,模板法结合聚合物焓效应和熵效应的相互作用,产生了此前未曾报道的斑块状颗粒形态。这些聚合物包覆的纳米颗粒由于高度均匀的斑块而自组装成扩展晶体,包括不同的非紧密堆积超晶格。本文认为原子模板法开辟了在纳米长度尺度上对纳米颗粒和其他基材进行图案化的新途径,能够精确控制它们的化学性质、反应性和相互作用,适用于靶向递送、催化、微电子、集成超材料和组织工程等多种应用。

2025年10月15日,相关论文以题为“Patchy nanoparticles by atomic stencilling”发表在Nature上,并在"News and Views" 中highlight 报道。(2016-2022,伊利诺伊大学香槟分校博士生)Ahyoung Kim博士(现为加州理工博后)、伊利诺伊大学香槟分校博士生Chansong Kim、 密歇根大学Tommy Waltmann博士为共同第一作者,陈倩教授、Sharon C. Glotzer教授、Kristen A. Fichthorn教授为共同通讯作者。

图文介绍

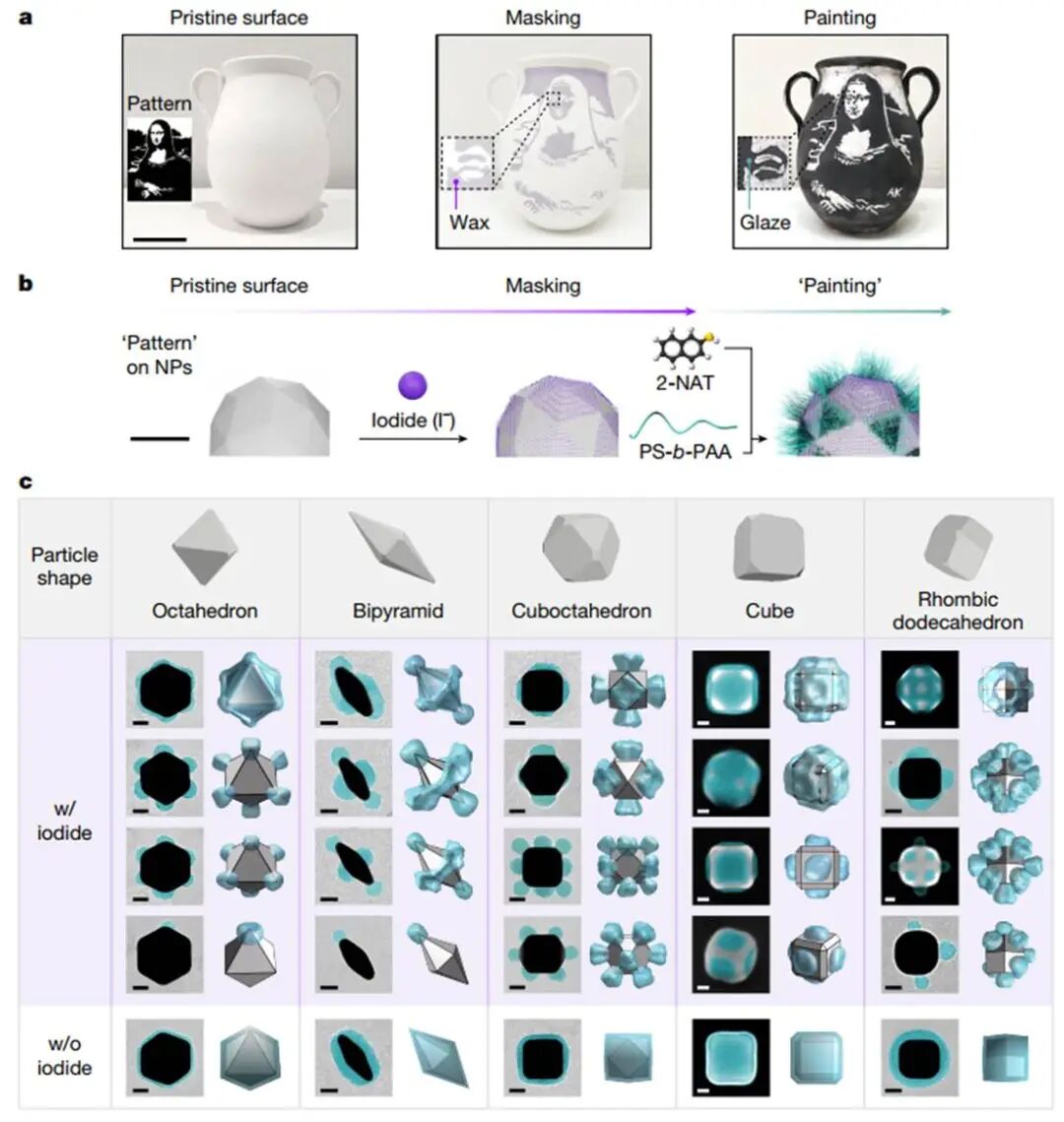

展示了宏观尺度上的传统模板法示例,其中蒙娜丽莎剪影形的遮盖物被应用于任意弯曲的陶器表面并进行涂绘(图1a)。蜡质的遮盖区域排斥水性墨水,从而在绘画上呈现复杂的图案。同样,纳米颗粒表面的模板法通过两个步骤实现(图1b)。在遮盖过程中,按照先前文献合成的原始纳米颗粒与碘化钠一起混合。已知卤素离子会吸附在金属表面,并且广泛用作纳米颗粒合成的形状改性剂,但尚未用于分子图案化。在三种卤素离子(即氯化物、溴化物和碘化物)中,碘化物与金表面的结合最强,即使在彻底清洗后也能抵抗从金表面的去除,从而提供了稳定的遮盖。碘化物混合吸附在脱气的水和氢氧化钠中精确控制,随后对纳米颗粒进行清洗,因为过量的碘化物可能导致金纳米颗粒的不必要蚀刻。接下来,碘化物遮盖的纳米颗粒与2-NAT的疏水性短链硫醇配体和聚苯乙烯-b-聚丙烯酸(PS-b-PAA)在二甲基甲酰胺(DMF)和水中混合,并在固定温度下加热2小时以完成聚合物接枝。2-NAT覆盖未遮盖区域并使其具有疏水性,允许聚合物的聚苯乙烯(PS)嵌段物理吸附,从而"涂绘"暴露的金表面。尽管在碘化物遮盖过程中存在其他卤素离子,但它们对聚合物斑块的形成影响可以忽略不计。本文使用溴化物和氯化物作为遮盖剂的对照实验产生非斑块状纳米颗粒。

图1. 原子模板法在纳米颗粒上生成多种斑块图案

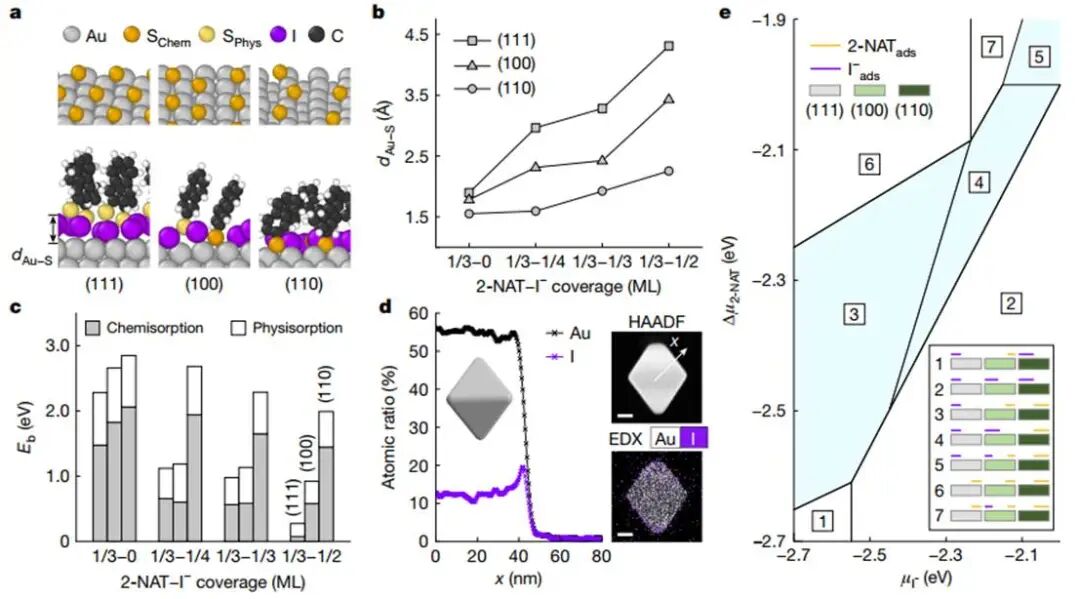

原子尺度的DFT计算显示,碘化物在金纳米颗粒表面的吸附导致2-萘硫醇配体的晶面选择性结合,受碘化物和配体浓度控制。实验上,碘化物预计会在金属表面氧化成碘;本文将这一考虑纳入DFT模型,并将此过程称为碘化物吸附。本文在颗粒中观察到的金(111)、(100)和(110)低能晶面,根据纳米颗粒的形状,这些晶面可以是大的(面)或小的(顶点),这一观察结果将在下文中变得重要。本文的DFT计算预测,在所有考虑的条件下,Au(111)晶面都被碘化物优先遮盖(图2a-c,e)。图2a说明了在2-萘硫醇覆盖度为1/3单层(ML)和碘化物覆盖度为0和1/2 ML(分别为上图和下图)时,碘化物对2-萘硫醇吸附的影响。在没有碘化物的情况下,2-萘硫醇靠近所有金表面(图2b)并形成强化学键(图2c)。随着碘化物覆盖度的增加,所有表面的Au-S距离dAu-S都增加,但(111)表面的dAu-S增加最大,其次是(100)表面,然后是(110)表面(图2b)。同时,随着碘化物覆盖度的增加,可归因于化学吸附的结合能比例在Au(111)上减少最多,在Au(110)上减少最少(图2c)。通过碘化物混合吸附的金纳米颗粒的能量色散X射线光谱(EDX)映射实验证实了碘化物在金纳米颗粒上的强吸附(图2d)。X射线光电子能谱(XPS)和拉曼光谱证实,增加[I-]导致更高的碘化物吸附和更少的2-萘硫醇涂层在纳米颗粒表面。(图2e)展示了一个相图,根据碘化物和2-萘硫醇在所有三种金表面上吸附的平衡表面构型,划分为不同区域,对应不同的化学势μI-和μ2-NAT。对于2-萘硫醇,本文只包括化学吸附构型。本文观察到2-萘硫醇部分或完全物理吸附的构型(图2a),但假设弱结合的物理吸附2-萘硫醇不会保留在纳米颗粒表面,不能为聚合物提供稳定的接枝位点(图2c)。

图2. DFT预测晶面和浓度依赖性的模板效应

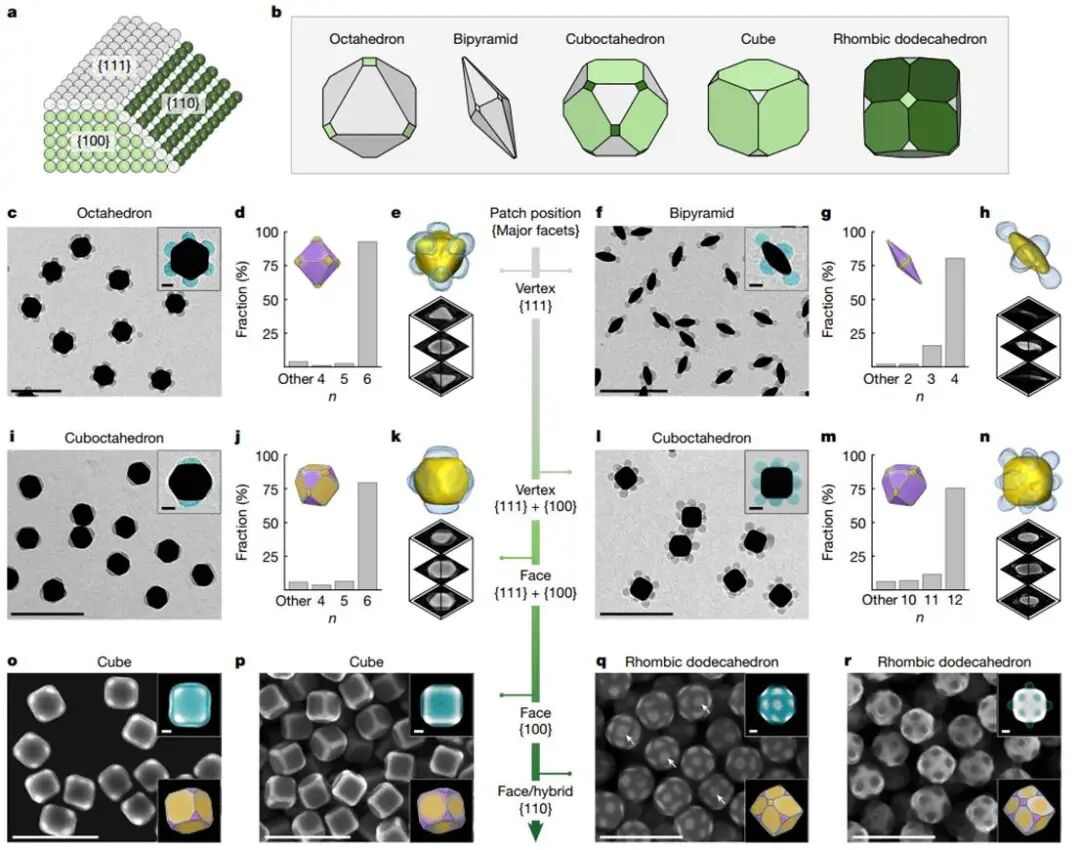

利用密度泛函理论计算预测了在碘化物存在下2-NAT在金上的晶面依赖性吸附,这为斑块状纳米颗粒的实验文库提供了理论依据。五种金纳米颗粒形状的表面由{111}、{100}和{110}晶面的组合构成(图3a,b)。与DFT计算一致,{111}晶面首先被遮盖。当所有纳米颗粒面都是{111}并被碘化物遮盖时,顶点聚合物斑块占主导地位。如图3c-e所示,由八个三角形{111}面组成的金八面体以92.8%的高产率获得六个顶点斑块(图3d),斑块厚度、位置和覆盖率高度均匀。类似地,具有十个{111}面的双锥体在纵向顶点处显示顶点斑块,在赤道周围显示环状斑块,产率为80.4%(图3f-h)。当[I⁻]固定时,[2-NAT]的变化会改变斑块大小。在没有碘化物遮盖的对照实验中,降低[2-NAT]可导致2-NAT覆盖不足,形成不规则的、缺乏晶面选择性的部分聚合物涂层区域。当纳米颗粒面不全为{111}时,会出现面、网状和混合斑块等非常规图案,这些是晶面选择性碘化物遮盖的独特结果,无法使用先前报道的策略创建。例如,具有八个{111}面和六个{100}面的立方八面体在低[I⁻]/[2-NAT]时,{100}晶面上可形成六个面斑块,其中{111}晶面首先被遮盖(图3i-k)。当高[I⁻]/[2-NAT]时,{100}和{111}面都被遮盖,斑块图案转变为12个顶点斑块(图3l-n)。

图3. 按照晶面和浓度依赖性模板法合成斑块状纳米颗粒的实验

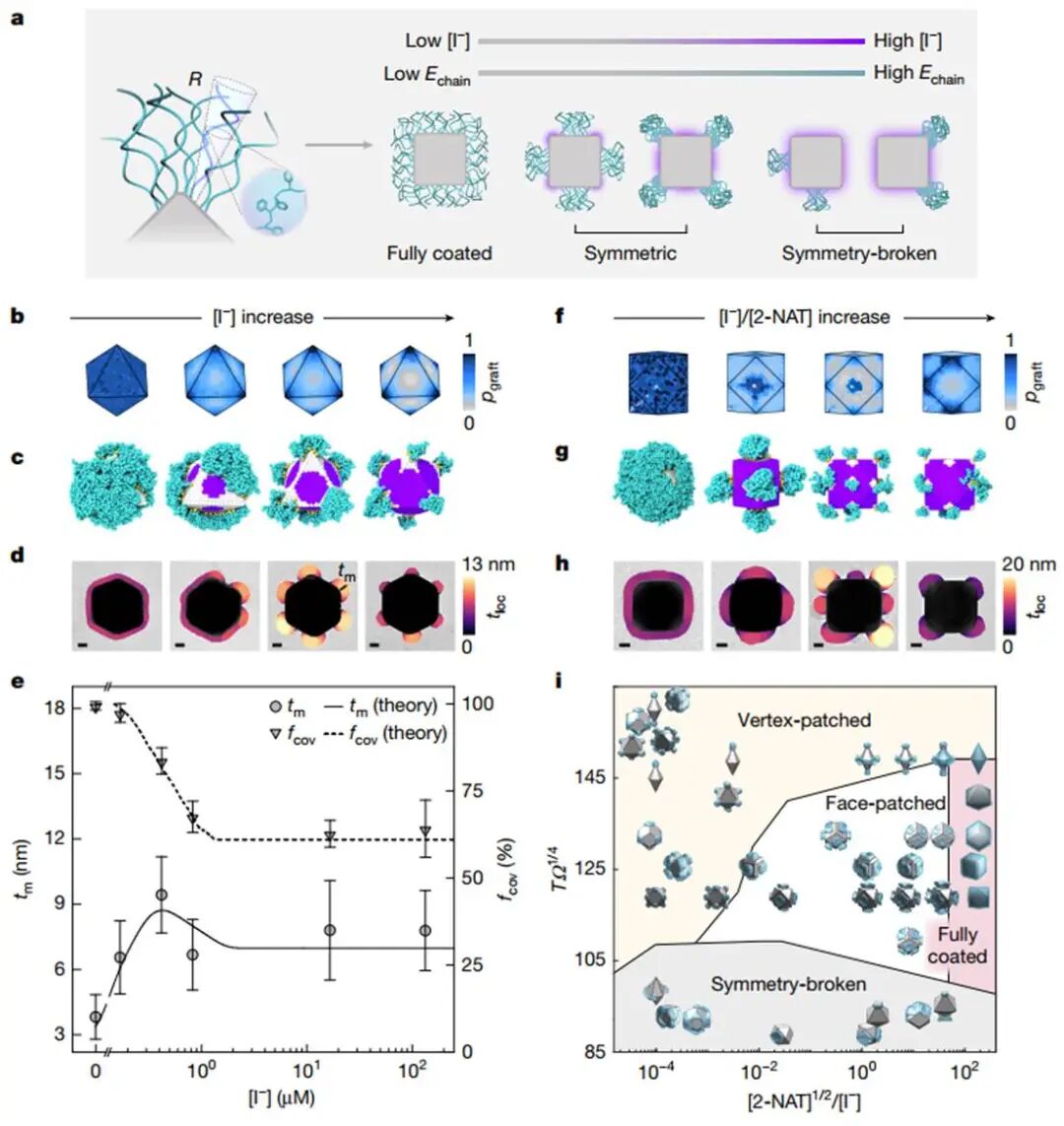

尽管碘化物遮盖决定了可用于聚合物接枝的金纳米颗粒晶面,进而影响斑块图案,但作为斑块的PS-b-PAA嵌段共聚物经历微观相分离,其大小与核心纳米颗粒的尺寸相当。因此,本文预计与聚合物相关的焓效应和熵效应会在可用的接枝位点集合内进一步精细调节纳米颗粒上的斑块图案和斑块大小。为了解释这些效应,本文开发了一个多尺度建模流程,将原子级的DFT模型与介观尺度的聚合物行为联系起来。本文首先构建了一个碘化物遮盖的统计力学吸附模型,该模型输入DFT计算的结合能,从而确定了可用于每种类型晶面上聚合物接枝的表面结合位点的化学计量比。通过这种方式,本文将单个晶面的DFT计算直接映射到3D纳米颗粒形状上,从而量化表面遮盖如何影响控制链构象的热力学(图4a)。微观上,相邻的接枝聚合物引起拥挤,导致链伸展和大的熵惩罚。同时,链伸展促进了有利的PS-PS相互作用。这种构象熵和链间吸引力Echain之间的竞争决定了未遮盖纳米颗粒表面位置上接枝聚合物链的自由能。使用这种多尺度建模方法,本文预测了斑块行为随实验相关参数的变化,包括纳米颗粒形状、纳米颗粒局部表面曲率Ω、[I⁻]、接枝浓度和温度T。在没有碘化物和过量[2-NAT]的情况下,本文的模型预测纳米颗粒被聚合物完全覆盖(图4b,f),与实验结果一致。引入碘化物模板后,接枝链不能再自由探索纳米颗粒表面,而是被限制在由遮盖物限定的区域内。以八面体为例,本文在模型(图4b)、分子动力学模拟(图4c)和实验(图4d)中都发现形成了顶点斑块。

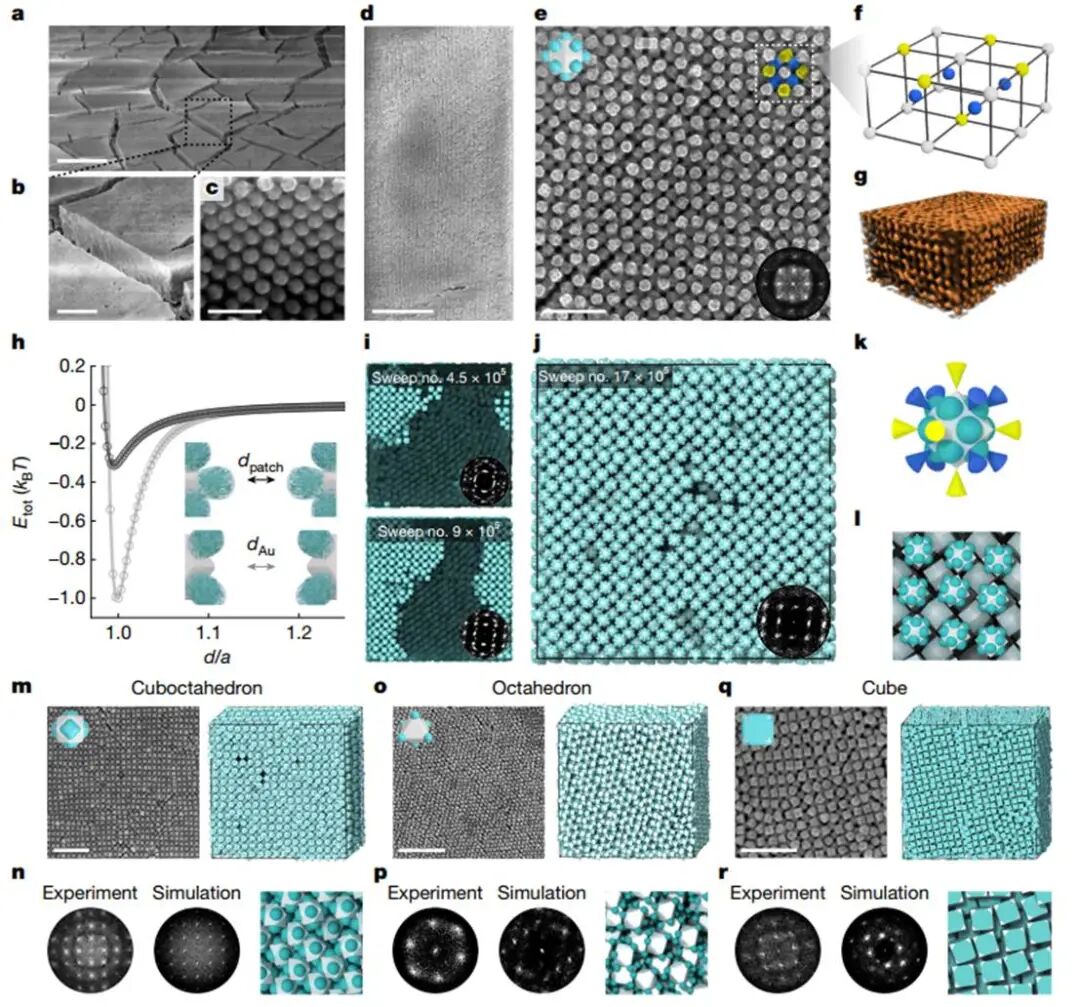

图4. 与实验观察一致的多尺度理论和分子动力学模拟 证明了模板法对斑块图案和斑块尺寸的可调性和可预测性 斑块状纳米颗粒溶液的受控蒸发导致形成具有大颗粒间距的超晶格(图5a-g)。以四种斑块状纳米颗粒为构建块(面块菱形十二面体、面块立方八面体、顶块八面体和面块立方体),它们的超晶格具有单晶畴,延伸数百微米甚至毫米,若不是在干燥过程中形成的裂纹,这些畴会更大。这些超晶格呈现体心立方(BCC)或体心四方(BCT)对称性,这与相同形状的原始纳米颗粒形成的密堆积晶格不同。本文的蒙特卡洛(MC)模拟预测了这些超晶格,并揭示了精确图案化的斑块之间的方向性相互作用是获得这些开放结构的关键(图5h-r)。以面块菱形十二面体为例。它们有12个面块和14个遮顶,因此本文提出每个粒子将倾向于在其第一和第二邻壳中有14个粒子,且具有吸引力的顶点对齐(图5k)。超晶格的俯视图显示在一个二维(2D)方形对称晶格层中,颗粒间距为77.5±6.9纳米(纳米颗粒尺寸的1.56倍)(图5e)。单粒子分辨率的X射线断层扫描三维重建确认了BCC超晶格,在z方向上超过数十层(图5g)。在不同基底上成功形成相同的超晶格表明,颗粒间相互作用而非基底效应主导了组装过程。BCC超晶格的体积分数低至0.31,这与从原始菱形十二面体组装的空间填充面心立方超晶格形成鲜明对比。本文计算了不同相对取向下面块菱形十二面体对的平均力势(图5h)。使用这些相互作用的势能进行MC模拟揭示,最初随机取向的斑块状纳米颗粒重新取向,产生具有长程有序的BCC晶格(图5i,j)。正如所建议的,BCC晶格通过形成一个晶胞来稳定,该晶胞特征为中心有一个斑块状纳米颗粒,周围环绕着八个最近邻和六个次近邻,这在模拟和实验组装中都是如此(图5f,k,l)。 图5. 斑块状纳米颗粒大规模自组装形成开放超晶格

综上,本研究展示了使用原子吸附创建掩膜的纳米颗粒自下而上的模板法。强的原子间键合导致分子图案具有纳米级精度,从而产生了大量斑块状纳米颗粒库。本文开发了一个强大的多尺度理论框架用于原子模板法,通过桥接DFT计算、聚合物标度理论、链分布和构型的分子动力学模拟以及大规模组装的蒙特卡洛模拟,预测并确认了本文的实验观察。这种实验-理论-模拟集成可扩展到其他纳米颗粒系统,其中核心纳米颗粒的成分、形状、尺寸以及斑块聚合物的可调性是无限的。例如,金纳米棒由于其由颗粒尺寸和合成条件决定的丰富晶面行为是有价值的研究对象。模板法也可应用于其他金属纳米颗粒,如钯纳米立方体,其中碘化物的存在导致形成面块钯纳米立方体,类似于面块金纳米立方体。Pd(111)和Pd(110)上的碘化物吸附已被研究,尽管特定的2-NAT共吸附机制需要进一步研究。晶面选择性和遮蔽的普遍原则可能适用于其他金属,如铜和银。表面化学对纳米颗粒和其他表面的自组装、电子-光子耦合、电荷/电子转移和化学反应性至关重要。使用原子模板法控制表面化学有望加速纳米颗粒从超材料到量子信息系统、燃料电池、电池和催化的应用,以及用于实现集成电路和其他多功能材料的基板上的纳米级图案化。

原文链接 https://www.nature.com/articles/s41586-025-09605-8

来源:化学与材料科学